亲社会行为(如合作、分享、帮助他人)是儿童社会适应的重要基石,也是家庭教育的核心目标之一。近年来,研究者发现父母的教养方式对儿童亲社会行为的形成和发展具有重要作用。然而,具体的作用机制,尤其是在非西方文化背景下的作用路径,仍需进一步探索。

针对这一问题,上海师范大学心理学院李丹教授团队联合华东师范大学和宾夕法尼亚大学的研究人员,通过3年对1033名四年级学生追踪数据揭示了父母温暖与晚期儿童亲社会行为的关系,并首次提出集体取向在这一过程中的中介作用,为家庭教育提供了新视角。

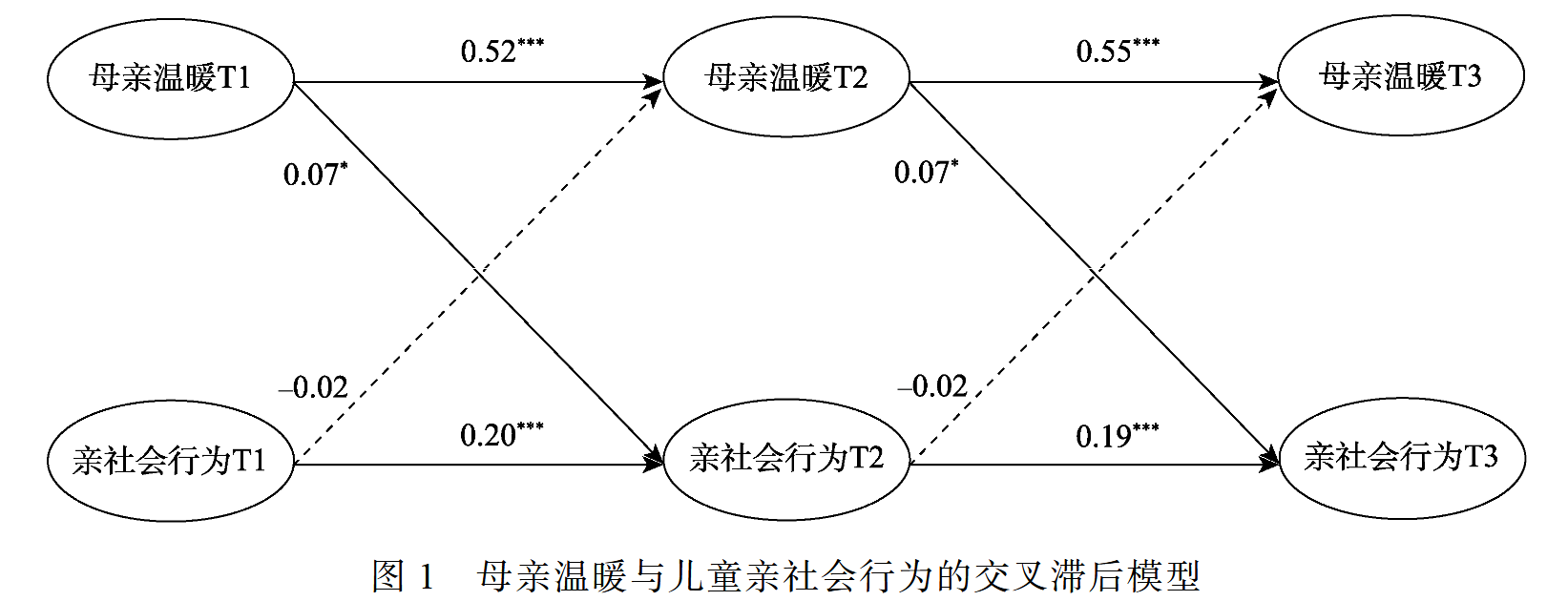

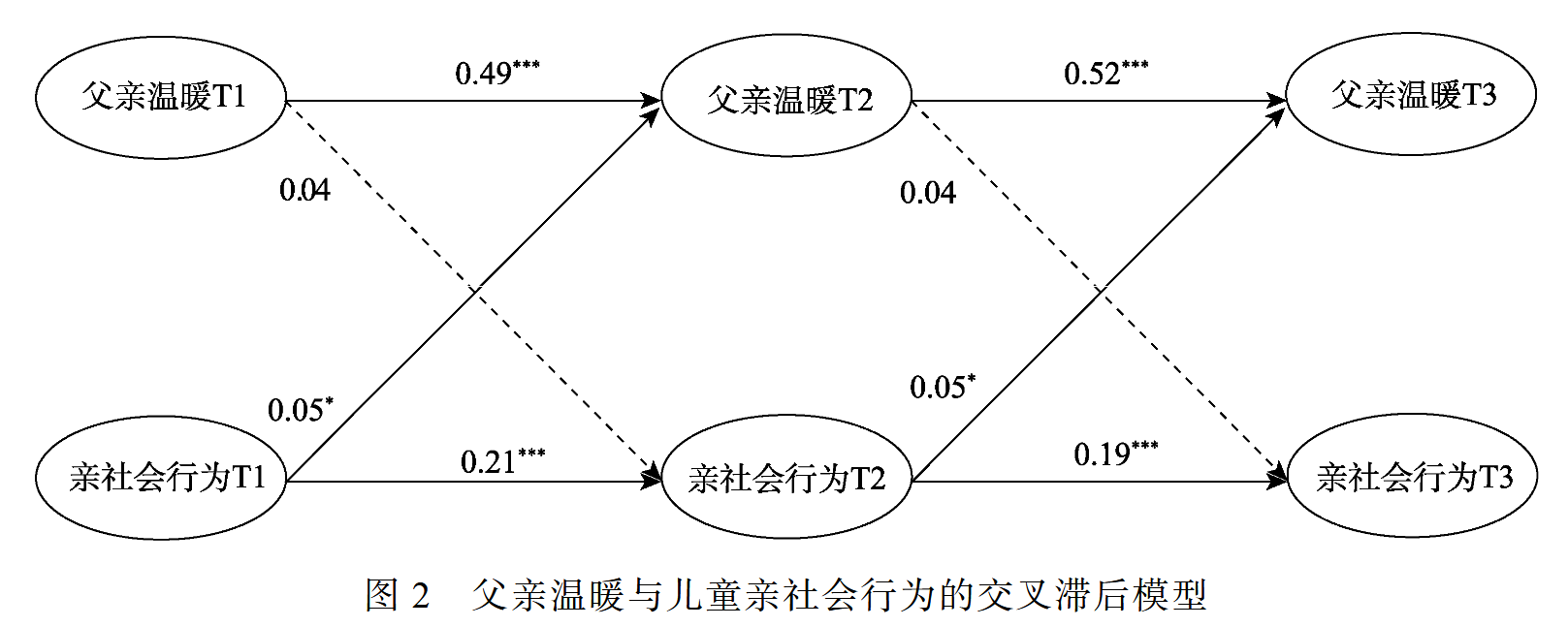

潜变量交叉滞后模型分析结果表明,父母温暖与儿童亲社会行为的直接预测关系因父母角色有所不同。母亲温暖正向预测儿童亲社会行为,而儿童亲社会行为正向预测父亲温暖。

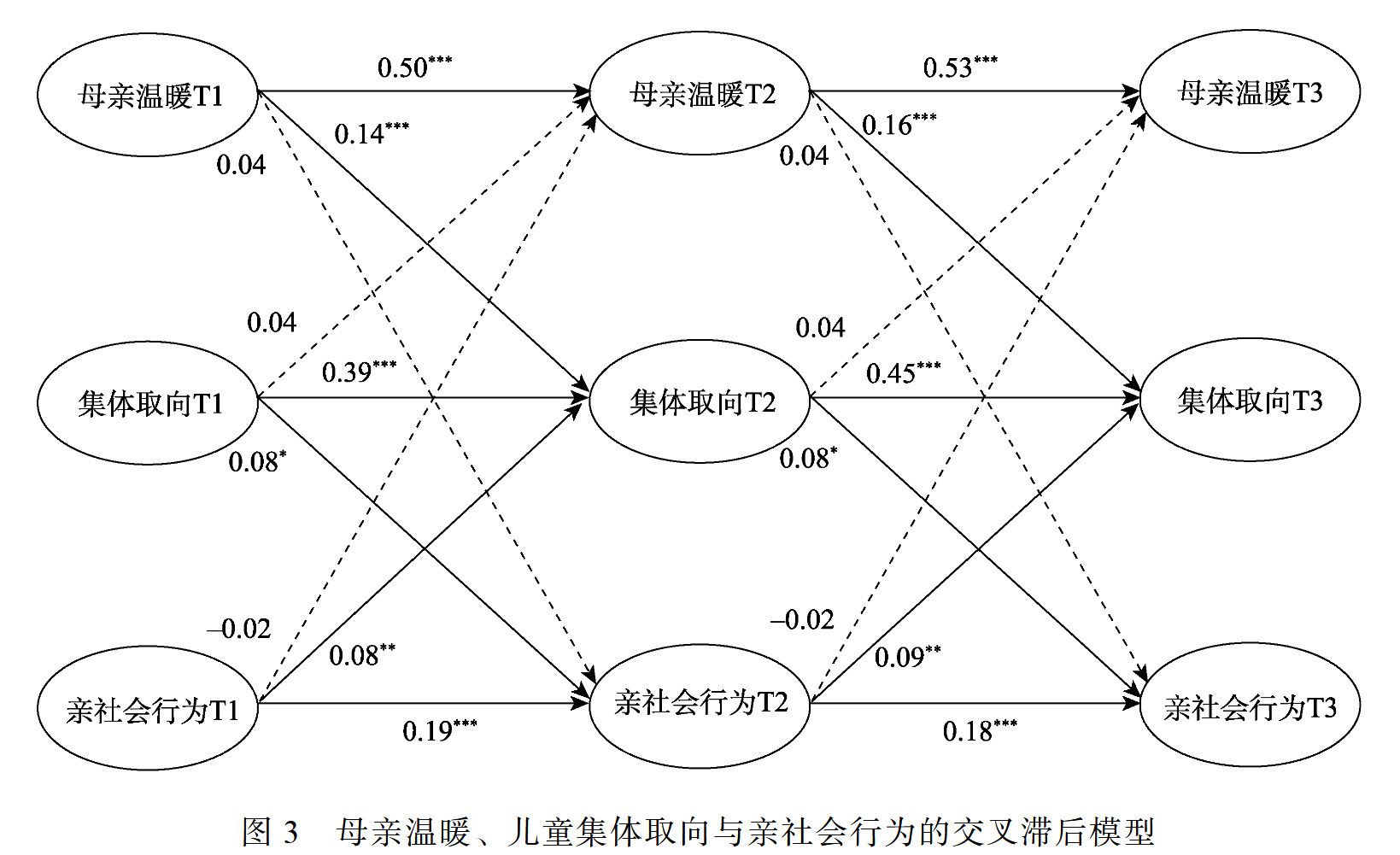

儿童集体取向是父母温暖影响儿童亲社会行为的中介桥梁。T1(第一次测量)的父亲温暖和母亲温暖,都可以通过 T2(第二次测量)的儿童集体取向,进而影响 T3(第三次测量)的儿童亲社会行为。

本研究不仅揭示了父母温暖与儿童亲社会行为之间的复杂关系,还强调了文化价值观在这一过程中的重要作用。通过传递温暖和支持,家长可以帮助儿童内化集体取向,从而促进亲社会行为的发展。这一发现为家庭教育和学校教育提供了重要启示,也为理解文化背景下的亲社会行为发展提供了新的视角。

上海师范大学心理学院博士研究生韩宪国、华东师范大学博士研究生金国敏为论文共同第一作者,李丹教授为通讯作者。论文受国家科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目(2021ZD0200500),上海市教育委员会科研创新计划重大项目(2019-01-07-0002-E00005)资助。