非自杀性自伤(NSSI)在中国青少年群体中的流行率高达22.5%。自伤冲动是指参与自伤的迫切认知和情绪状态,被认为是自伤行为的有力预测因子,也是自伤干预的核心内容。现有研究主要集中在导致自伤的负面因素上,忽略了积极因素对自伤的保护作用。敬畏,一种由感知浩大和顺应需要构成的独特积极情绪,研究其对自伤冲动的影响机制可以为青少年自伤的预防与干预提供新方向。基于此,本研究探讨了敬畏与青少年自伤冲动的关系,同时考察了生命意义感与自我损耗在其中的链式中介作用以及家庭功能的调节作用。为了在项目层面上深入理解链式中介模型,本研究还采用了网络分析。

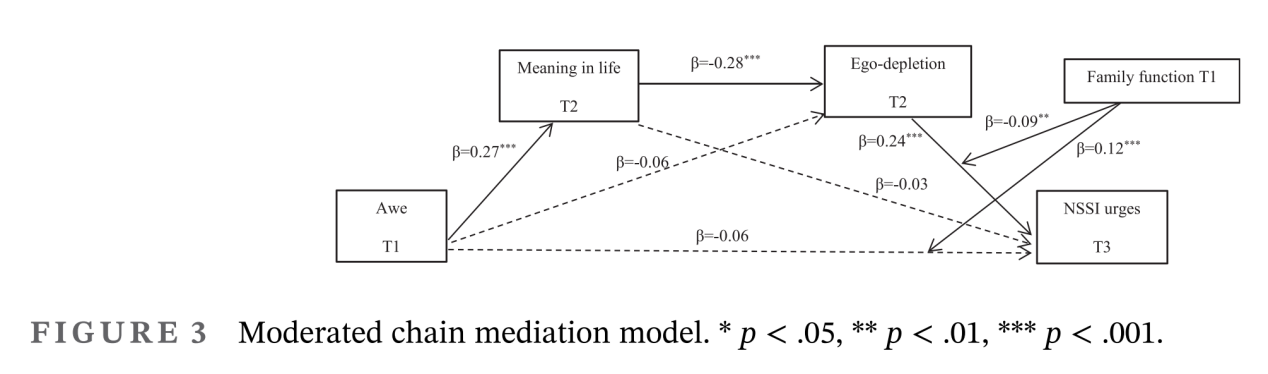

研究共招募了969名青少年,在三个时间点进行施测。结果发现,敬畏通过增加生命意义感进而降低自我损耗间接影响自伤冲动。加入家庭功能后,结果表明家庭功能调节了直接路径和链式中介模型的后半部分。

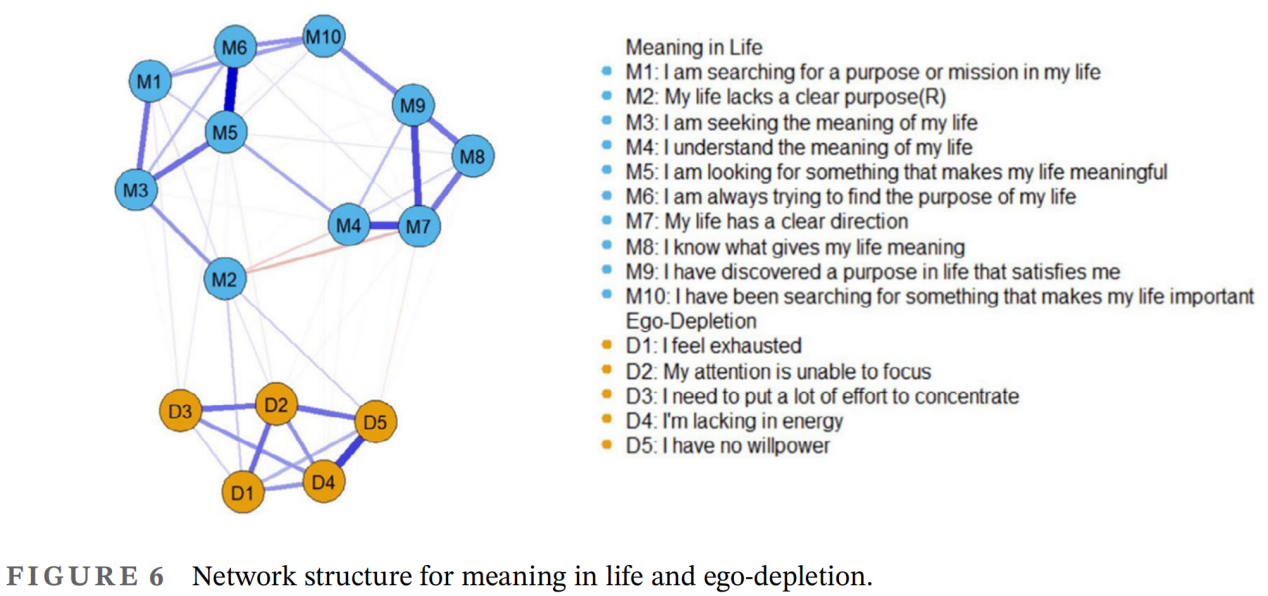

网络分析揭示了生命意义感与自我损耗间的两个关键关联因素(“我的生活缺乏明确的目标”以及“我需要付出大量努力才能集中精力”)。

研究发现不仅拓宽了积极心理学中敬畏情绪研究的范围,而且为针对青少年开发有效的自伤干预措施提供了创新视角和理论框架。

贺雯教授、童薇讲师为论文的共同通讯作者,心理学院博士生邓洵为第一作者,硕士生薛景行为第二作者,博士生田云龙为第三作者。本研究受上海市哲学社会科学规划项目 (2022BSH002)支持。

本研究发表在国际期刊Applied Psychology: Health and Well-Being (SSCI, JCR Q1, IF = 3.6)。

论文信息:

Deng, X., Xue, J., Tian, Y., Tong, W., & He, W. (2025). Awe reduces Chinese adolescents’ NSSI urges: The chain-mediating role of meaning in life and ego-depletion, and the moderating role of family function. Applied Psychology: Health and Well-Being, 17(4), e70065.