在青少年学习压力与考试竞争日益加剧的背景下,如何帮助学生在学业挫折中保持坚持、减少负面情绪,成为发展与教育心理学的重要议题。研究表明,父母和教师在学生面对学业挫折时的反馈方式,对青少年的学习动机的发展具有深远影响。然而,以往研究多集中于考察家庭或学校单一环境,较少从实证研究的角度关注两者的协同作用,及家校做法不一致的具体表现可能对青少年学习动机造成的负面效应。

基于此,本研究开展了一项大规模追踪调查,系统考察了父母在孩子经历学业失败后的反馈方式(即:“个人取向”与“过程取向”)以及教师的课堂目标实践(即:“掌握取向”与“表现取向”)对青少年学习动机的独立与交互影响。研究采用多层纵向分析方法,从家庭与学校双层视角揭示了青少年学习坚持性与失败反应的形成机制。

研究发现:

父母过程取向的反馈(如强调孩子努力的重要性,帮助孩子分析问题、改进策略)能够显著预测青少年更高水平的学习坚持性;

父母个人取向的反馈(如强调孩子的天赋不足,或向孩子传达能力是固定的观念)则会削弱孩子的坚持性;

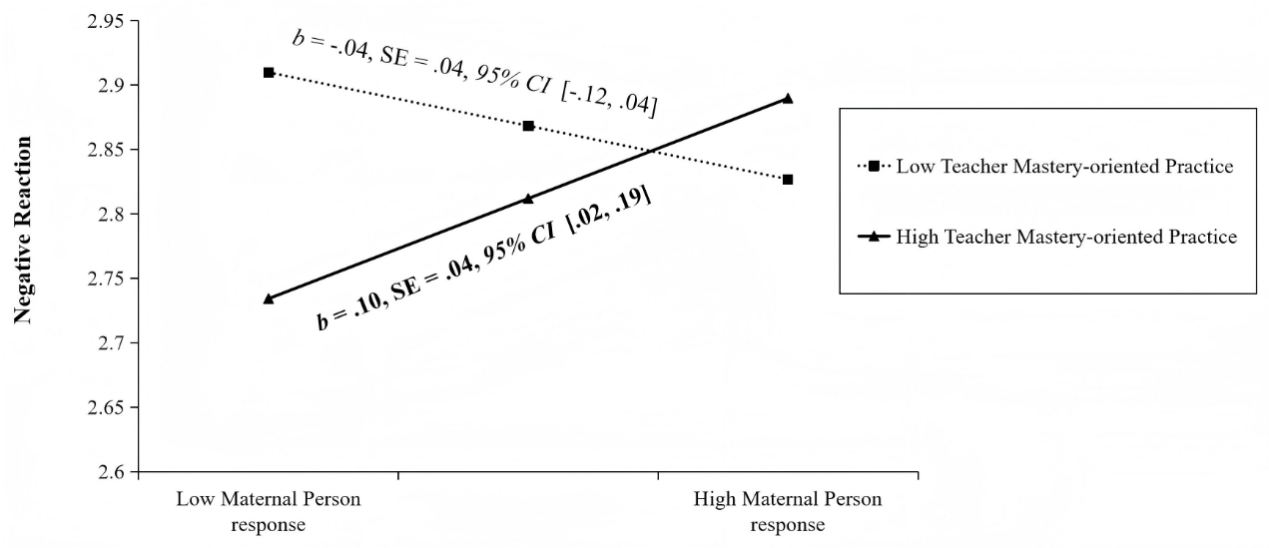

值得注意的是,当母亲的个人取向反馈与教师的掌握取向教学并存时,青少年更容易在面对失败时出现消极情绪反应;

而父亲的反馈方式则无论教师课堂目标取向如何,均表现出一致效应:个人取向的反馈会增强孩子面对失败时出现的消极情绪反应,过程取向的反馈则有助于青少年学业坚持性的发展。

在教育实践意义上,家长在回应孩子的学习挫折时,应避免以表现和天赋为中心的“个人取向”的反馈,更多采用关注努力与策略的“过程取向”的方式。同时,学校也应主动促进家校沟通,推动家庭与课堂在激发学习动机上的一致性。只有当父母与教师共同传递“失败是学习的一部分,通过努力和有效策略可以改变学业表现”的信念时,青少年才能在面对挫折和挑战时乐于坚持,保持动力。

本研究近期接收于Learning and Individual Difference(中科院一区Top,IF = 9.0)。心理学院师资博士后周同与华东师范大学心理与认知科学学院陈曦副教授为共同第一作者,华东师范大学心理与认知科学学院刘俊升教授为通讯作者。该研究获得“科技创新2030-脑科学与类脑研究重大项目”(2021ZD0200500)和国家自然科学基金(32400895,32500950)资助。

Zhou, T., Chen, X., Bai, J., Fan, H., & Liu, J. (2025). Parental response to failure, teachers' goal-oriented instructional practices, and Chinese adolescents' mastery motivation in math learning: A longitudinal multilevel examination. Learning and Individual Differences, 124, 102810.