根据生命史理论,个体在资源分配上面临着当前消耗与未来可用性之间的权衡。当生存环境较为恶劣时,例如在遭受虐待的情境下,个体倾向于采取快速生命策略,会优先追求即时满足。童年期虐待是指照顾者对儿童实施的所有形式的忽视或虐待行为,经历过童年虐待的青少年在面对强烈负面情绪时,可能难以考虑自伤带来的潜在的、长期的负面后果,而是着眼于当下,将自伤作为迅速缓解痛苦的一种手段。

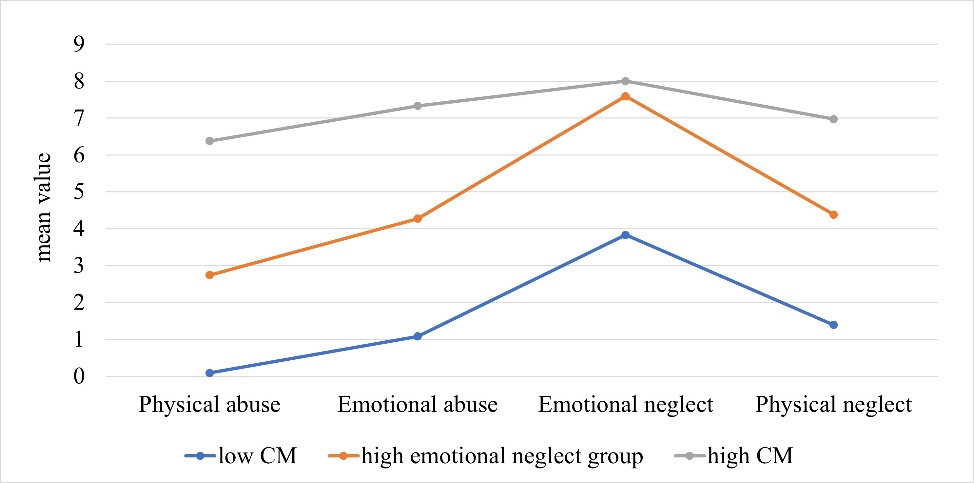

研究1基于横向调查,对参与者在童年期虐待问卷各个维度上的得分进行潜在剖面分析。结果发现存在低虐待,高情感忽视以及高虐待三种童年期虐待亚型。

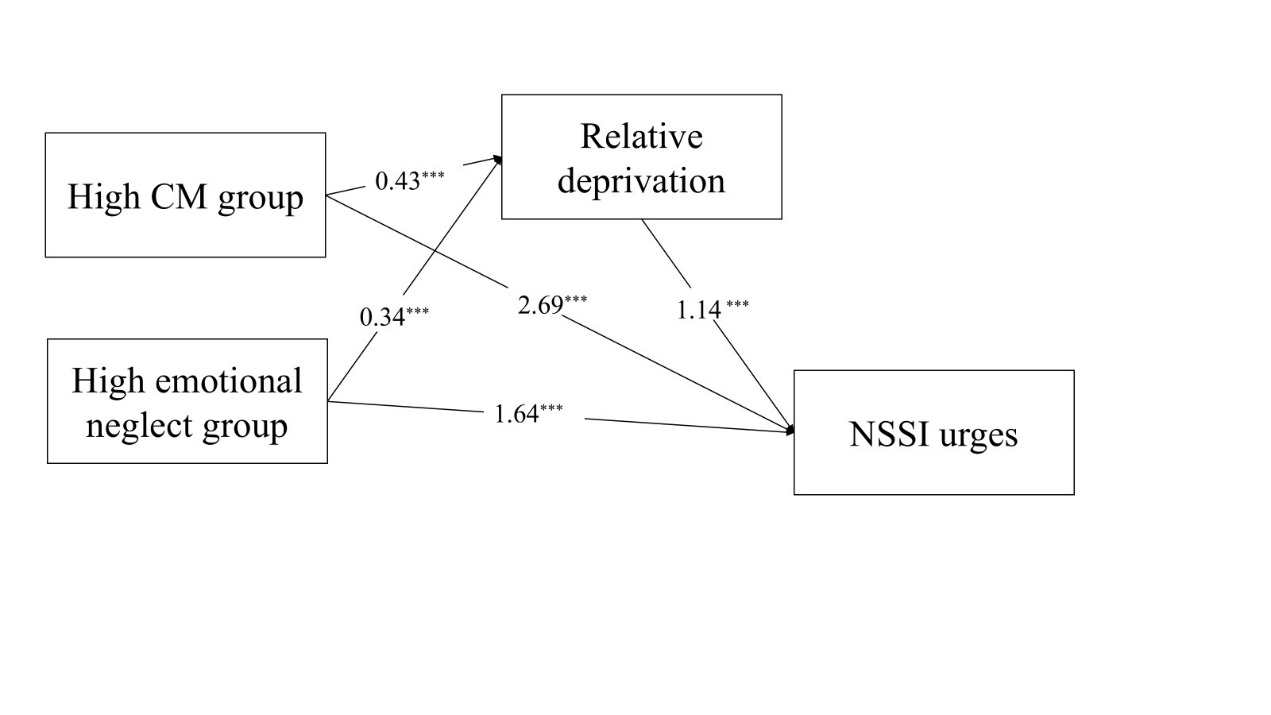

研究2通过三波纵向追踪调查进一步探讨童年期虐待剖面的稳定性以及剖面类型、相对剥夺和自伤冲动之间的关系。结果发现,三种虐待亚型分类相对稳定,且个体相对剥夺感在童年期虐待和自伤冲动之间起中介作用。

本研究发现拓展了临床干预的视角,即在减少儿童期虐待造成的直接伤害之外,还可通过改善青少年因虐待经历而形成的社会比较和不公平感知,从而阻断自伤问题的发生。

本研究发表于Child Abuse & Neglect(JCR一区,影响因子3.4)。贺雯教授、胡天翊副教授为论文的共同通讯作者,心理学院博士生王文媛为第一作者,界首中学校长王振学为第二作者,心理学院博士生刘洁为第三作者。本研究获得国家社科基金项目(25BSH101)支持。

论文信息:

Wang, W., Wang, Z., Liu, J., Hu, T, & He, W. (2025). Relative deprivation as a mechanism underlying the relation between child maltreatment and adolescents' non-suicidal self-injury urges. Child Abuse & Neglect. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107749